Eine Reise mit Robert Zimmermann an den Fuß der Pyrenäen und fast wieder zurück

Es war unser erster Sommer ohne Sommerferien. Der erste Sommer nach dem Abitur und der Sommer, in dem man im olympiaseligen München auf Schritt und Tritt entweder dauergrinsenden Hostessen im Designer-Dirndl oder albernen, regenbogenbunten Dackelmaskottchen begegnete. Ein Sommer, dem es so rasch wie möglich zu entfliehen galt.

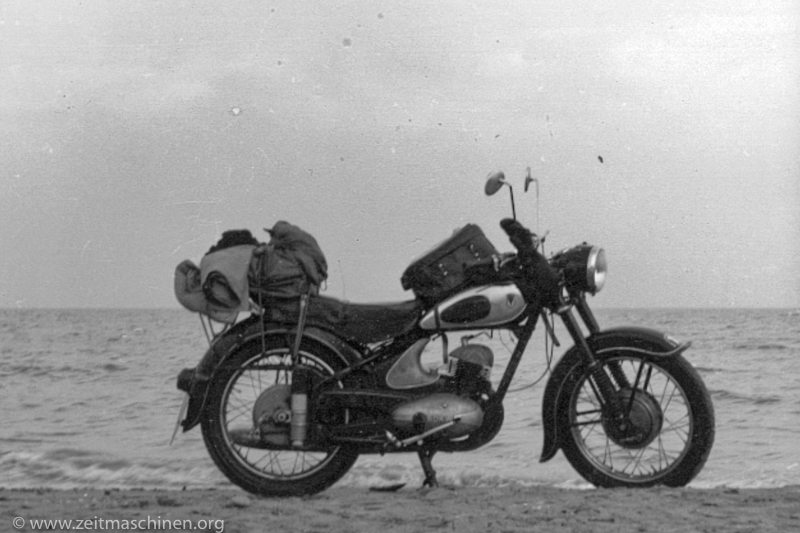

Unsere Führerscheine waren frisch, und unsere Motorräder waren etwa so alt wie wir – zweitaktende Arbeitspferde der frühen Wirtschaftswunderzeit mit breit ausladenden Schutzblechen und bauchigen Tanks, die sie wie blecherne Barockengel aussehen ließen. Äußerlich wirkten diese vom Siegeszug des Automobils Ende der 1950er-Jahre in einen frühen Ruhestand geschickten Zweiräder mit ihrem schwarzen Lack und den feinen Zierlinien fast wie neu aus, aber tief drinnen in ihren Motoren hatten sie nach zwei Jahrzehnten Dornröschenschlaf in Garagen, Schuppen und Scheunen jede Menge Rost angesetzt. Rost, der bei einer Wiederinbetriebnahme für Kolbenklemmer oder kapitale, den Motor zerstörende Lagerschäden sorgen konnte. Von alledem wussten wir damals nichts, aber es hätte uns auch nicht bekümmert, wenn wir es gewusst hätten. Hauptsache, die Motorräder gingen billig her: Für meine DKW RT 250/2, ein Schmuckstück mit der charakteristischen, rundlichen Vergaserverkleidung hinter dem gusseisernem Zylinder, habe ich dem Verkäufer gerade mal vier blaue Zehn-Mark-Scheine in die Hand gedrückt.

Die Idee, mit den Motorrädern nach Spanien zu fahren, kam uns wohl in einer jener entsetzlich langweiligen Schulstunden kurz vor dem Abitur

Die Idee, mit den Motorrädern nach Spanien zu fahren, kam uns wohl in einer jener entsetzlich langweiligen Schulstunden kurz vor dem Abitur. Mein Freund Johannes und ich saßen auf unserem Stammplatz hoch oben in der letzten Reihe des Physiksaals und schoben uns, während ein kurzbehoster Physiklehrer im weißen Laborkittel das Schicksal eines Elektrons auf den Hellschreiber zeichnete, kleine Zettel mit möglichen Reisezielen sowie immer länger werdende Listen mit Ausrüstungsgegenständen zu. Eine dieser Listen habe ich heute noch.

Sie enthält zunächst einmal eine nicht allzu aufregende Aufzählung unserer Campingausrüstung: Schlafsäcke, Luftmatratzen, Zelt – den tollkühnen Plan, uns aus langen Segeltuchbahnen sogenannte „Westernbetten“ zu schneidern, in die eingehüllt man angeblich selbst bei Schneesturm unter freiem Himmel schlafen kann, hatten wir wegen unüberwindlicher Materialbeschaffungs- und Fertigungsschwierigkeiten schon in einem frühen Stadium unserer Planungen verworfen. Dazu kamen Petroleumlampe, Benzinkocher, Schweizer Messer, Bücher von Ernest Hemingway und Richard Brautigan, ein grünes Schulheft als Reisetagebuch, Füller und Tinte und eine ziemlich überschaubare Anzahl an Hygieneartikeln, mit der man als 19-jähriger damals noch auskam. Und ganz unten auf dieser Liste standen, versehen mit jeweils drei Ausrufezeichen, zwei Einträge, die mich heute schmunzeln lassen:

Plattenspieler !!!

Dylan-Platten !!!

Damals, im Jahr 1972, hatte Bob Dylan von seinen inzwischen über 60 Alben gerade mal 13 veröffentlicht, darunter zwei Greatest-Hits-Kompilationen, die wir, ganz den Originalen verschrieben, mit Missachtung straften. Die anderen elf mussten als Begleitmusik mit auf unsere Reise. Unter ihnen waren Klassiker wie „The Freewheeling Bob Dylan“, „The Times They Are A-Changing“ und „Highway 61 Revisited“, aber auch die von uns durchaus kritisch gesehen ersten Alben eines „neuen“, anderen Dylan wie „Nashville Skyline“, „Self Portrait“ oder „New Morning“.

Überladen mit einem dicken Stapel Vinyl …

Zusammen mit einem im Vergleich zu Walkman und ipod unglaublich sperrigen, von acht dicken Monozellen-Batterien gespeisten „Reiseplattenspieler“ trug dieser mehrere Zentimeter dicke Stapel Vinyl gehörig zu der Überladung unserer Maschinen bei und hatte damit einen nicht unerheblichen – und alles andere als beschleunigenden – Einfluss auf unsere Reisegeschwindigkeit.

Mit seinen 14 PS, die mein Barockengel aus Ingolstadt auf die Straße brachte, war er schon in den 70er-Jahren nicht gerade ein Hochleistungsmotorrad gewesen, und die Adler M 250 meines Freundes Johannes, die er mit einem vom Film Easy Rider inspirierten Hochlenker versehen hatte, wies mit ihren 16 Pferdestärken auch nicht signifikant mehr Muskeln auf, die sie hätte spielen lassen können. Angesichts dieser für heutige Verhältnisse geradezu lächerlich geringen Kraftenfaltung kostete jedes zusätzliche Kilogramm, das wir den aus dünnen Rohren mit einem Autogenschweißgerät selbst zusammengebrutzelten Gepäckträgern aufluden, ein paar Stundenkilometer Geschwindigkeit, aber das war nur einer von mehreren Gründen dafür, dass die Mitnahme von Mr Dylan als Reisebegleiter einem zügigen Fortkommen nicht gerade förderlich war.

Ein weiterer, entscheidender Grund sollte sich bereits bei unserer ersten Rast im Allgäu herausstellen. Wir hatten uns in einer Metzgerei hinter Kempten Leberkässemmeln gekauft und legten uns auf einer von der Mittagssonne beschienene Wiese neben der Straße vor den Maschinen ins Gras, und dann hörten wir, während wir uns mit dem Benzinkocher eine große Kanne Formosa-Oolong-Tee kochten, genüsslich das Doppelalbum „Blonde on Blonde“ – und zwar beide Platten und jedes einzelne Lied auf ihnen. Die Wiese roch aromatisch nach Heu und Spätsommer, und wir redeten über unsere Motorräder, die endlich gewonnene Freiheit und unsere gerade begonnene Reise, während aus dem Low-Fi-Lautsprecher unseres batteriebetriebenen Beschallungsmonsters Dylans enigmatisches „Visions of Johanna“ und das raspelnd melancholische „Sad Eyed Lady of the Lowlands“ hinaus in die hügelige Allgäuer Landschaft schallten, auf der damals noch Kühe mit Hörnern grasten.

„Blonde on Blonde“ und Leberkässemmeln im Allgäu

Irgendwann einmal, die Kühe waren schon zum Melken getrieben worden und die Sonne schaltete langsam auf ein sehnsuchstvoll gelbliches Abendlicht um, fiel uns auf, dass wir ja eigentlich noch ein Stück weiter hatten kommen wollen. Eine Grenze, die nach Österreich, sollte an diesem ersten Reisetag schon noch überschritten werden. Wir waren damals große Freunde von Grenzen, die unter den argwöhnischen Blicken grimmiger Grenzer überschritten werden wollten – ein Europa ohne Schlagbäume und ohne das mehrfache Wechseln unserer biederen D-Mark in farbenfrohe Fremdwährungen wäre uns extrem öde und langweilig vorgekommen.

Aber zurück zu unserer Rast im Allgäu. Wir waren inzwischen beim Album „John Wesley Harding“ angelangt und warteten noch den letzten Song „I’ll be your Baby tonight“ ab, bevor wir Kocher und Teegeschirr aufpackten, die Platten in meinen Tankrucksack schoben und den Plattenspieler mit Expandern auf dem Gepäckträger von Johannes‘ Adler festzurrten.

Aber zurück zu unserer Rast im Allgäu. Wir waren inzwischen beim Album „John Wesley Harding“ angelangt und warteten noch den letzten Song „I’ll be your Baby tonight“ ab, bevor wir Kocher und Teegeschirr aufpackten, die Platten in meinen Tankrucksack schoben und den Plattenspieler mit Expandern auf dem Gepäckträger von Johannes‘ Adler festzurrten.

Mehrere beherzte Tritte auf die Kickstarter, die Zweitaktmotoren gurgelten los, und wir befanden auf dem Weg zum Bodensee und der österreichischen Grenze. Es war schon dunkel, als wir in der Nähe von Dornbirn, gerade mal ein paar Kilometer weit im Nachbarland, am Rand der Straße einen Übernachtungsplatz fanden. Idyllisch unter Obstbäumen gelegen, wie wir bei einem abendlichen Schluck Rotwein vor dem Zelt meinten, aber am nächsten Morgen wachten wir vom wüsten Geschimpfe eines Bauern auf, der kein „Zigeunerlager“ in seiner Apfelplantage haben wollte.

Erinnerungen werden wach: An einen heiß gefahrenen Motor, der nach jeder fünften Haarnadelkurve eine Abkühlpause brauchte, an auf langen Abfahrten stinkende Trommelbremsen.

In der Rückschau verwundert es mich immer wieder, dass wir es mit dieser Art zu reisen überhaupt bis nach Spanien geschafft haben. Gut, es war nur Nordspanien, genauer gesagt, der südliche Fuß der Pyrrenäen, aber immerhin haben wir auf unseren schon recht bald von rätselhaften Defekten geplagten Maschinen die Schweiz und Frankreich durchquert und uns auf damals noch alles andere als gut ausgebauten Passstraßen über die Pyrenäen gequält.

Erinnerungen werden wach: An einen heiß gefahrenen Motor, der nach jeder fünften Haarnadelkurve eine Abkühlpause brauchte, an das Stinken der Bremsbeläge auf langen Abfahrten. An ein Andorra, das damals nur aus ein paar Bretterbuden zu bestehen schien, in denen man billigen Schnaps und noch billigere Zigaretten kaufen und schlechte Paella essen konnte, an einen in einen langen Umhang gekleideten Beamten der Guardia Civil, der Regen mitten in der Nacht auf einem geschotterten Pass im Licht unserer altersschwachen 6-Volt-Scheinwerfer aus der Dunkelheit auftauchte und – bewacht von einem Kollegen mit schussbereiter Maschinenpistole – unsere Pässe kontrollierte. Eine Begegnung der gruseligen Art im strömenden Regen, dem eiskaltem Pyrenäenregen, der uns auf dieser Reise immer wieder bis auf die Haut durchnässte und uns alle paar Kilometer das Wasser aus den bis oben hin voll gelaufenen Knobelbecher gießen ließ. Bei unserer Reiseplanung hatten wir, ein sommerlich trockenes Spanien vor Augen, keinen einzigen Gedanken an Regenkleidung verschwendet. Viel wichtiger waren uns Ersatzbatterien für den Plattenspieler gewesen – und Bob Dylan, dessen „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“ auf dieser Reise für uns eine ganz neue Bedeutung bekam.

„One Too Many Mornings“ weckt Erinnerungen an den Rio Urrobi, in dem wir die Asche des nächtlichen Lagerfeuers von unseren mittlerweile schon ziemlich mitgenommenen Schallplatten wuschen

Auch andere Dylan-Lieder bleiben für mich bis heute mit dieser ersten von vielen Motorradreisen verbunden.

Immer wenn ich „Time passes slowly“ höre, sehe ich die von Kühen, Schafen und Pferden beweideten Berghänge der Pyrenäen vor mir, „One Too Many Mornings“ weckt Erinnerungen an den Rio Urrobi, in dem wir am Morgen die Asche des nächtlichen Lagerfeuers von unseren mittlerweile schon ziemlich mitgenommenen Schallplatten wuschen, und „Day of the Locusts“ katapultiert mich zurück auf eine weite menschenleere Heidelandschaft in Südfrankreich, in der wir auf der Rückfahrt nichtsahnend unser Nachtlager aufgeschlagen hatten und die sich, als uns in den frühen Morgenstunden lautes Gewehrfeuer aus dem Schlaf riss, als Übungsplatz der französischen Armee entpuppte.

Der Schrecken saß uns noch lange in den Gliedern, konnte uns aber nicht von unserer Meinung abbringen, dass wahre Reisende abseits von Hotels und Campingplätzen nächtigen, wild und ungebunden in der freien Natur, die wir regelmäßig mit den Mundharmonika-Läufen eines Robert Zimmerman alias Bob Dylan beschallten und uns dabei ganz in der Tradition der von ihm und seinem Idol Woody Guthrie besungenen Hobos und heimatlosen Wanderarbeiter aus Oklahoma wähnten.

Dylans Lieder waren auf unserer Reise allgegenwärtig, und tönten sie mal nicht aus dem aufgeklappten Lautsprecher unseres urtümlichen Beschallungsapparats, so schrieen wir sie dem Fahrtwind entgegen oder spielten sie unhörbar in unseren Köpfen ab. Wenn wir kilometerlang hinter Diesel qualmenden, für unsere überladenen Motorradveteranen unüberholbaren Lastwagenmonstren herfahren mussten, zum Beispiel, oder wenn wir uns auf einer schnurgeraden französischen Provinzstraße eine in Lourdes erstandene und mit spanischem Cognac gefüllte Plastikmadonna von Maschine zu Maschine reichten und beim Hinunterrieseln des „Fundador“ in unsere Kehlen fanden, dass gegen uns Peter Fonda und Dennis Hopper auf ihren albernen Harleys ziemlich alt aussahen.

Bob Dylans Songs der frühen Jahre als Soundtrack meiner ersten Motorradreise

Auf diese Weise wurden Bob Dylans Songs der frühen Jahre zum Soundtrack meiner ersten Motorradreise, und ich brauche heute nur einen von ihnen anzuspielen, dann beginnen die Bilder in meinem Kopf auch schon zu laufen wie ein durch häufiges Ansehen zur Legende gewordenes Road-Movie.

In dessen letztem Akt hat meine DKW nach den vielen gemeinsam durchfahrenen, durchschraubten und durchlittenen Kilometern übrigens doch noch schlapp gemacht und kurz vor München, in Greifenberg am Ammersee, den Dienst quittiert. Auf den dreitausend Kilometern unserer Reise hatten die verrosteten Kurbelwellenlager ein so enormes Spiel bekommen, dass schließlich der in Unwucht geratene Anker der Lichtmaschine mit einem infernalischen Geräusch an deren Spulen zu schleifen begann und meiner Fahrt ein abruptes Ende bescherte. Von einer Sekunde auf die andere war meine treue DKW, meine barocke Reisebegleiterin, die mich bis nach Spanien und fast wieder nach Hause getragen hatte, nur noch ein zwar wunderschöner, aber leider komplett immobiler Eisenhaufen neben der Straße, der in Ermangelung eines Zündfunkens aus eigener Kraft keinen Meter mehr vorankam.

Und so zeigt mich der Abspann meines Roadmovies ölverschmiert und schlecht gelaunt auf einer blitzsauberen Kunstlederbank in der damals noch nagelneuen Münchner S-Bahn sitzend, die mich an einem der ersten Septembertage des Jahres 1972 in die gerade vom Olympiaattentat erschütterte Stadt bringt – neben mir einen verkratzten Motorradhelm, einen staubigen Tankrucksack, mehrere Gepäckrollen – und einen klobigen, mit Plastikfolie umwickelten Plattenspieler.

In gekürzter Fassung erschienen in der Anthologie „The Beat goes on“ im Langen Müller Verlag, München.

Dieser Text und die Fotos sind urheberrechtlich geschützt.

© Thomas Merk 2013

Kurt Sadjina

18. Dezember 2020 — 20:39

Sehr schöne Geschichte, humorvoll und kurzweilig geschrieben mit guten Fotos.

Danke dafür, musste mehrmals herzlich lachen und an meine Jugend und Motorradtouren denken.

Thomas Merk

19. Dezember 2020 — 18:33

Hallo Kurt,

Freut mich, dass dir die Geschichte gefallen hat!